今シーズンは当歳魚が多く、北部エリアでは例年よりも好釣果で推移していますね。

そんな中、13日は北部早稲沢エリアのやませさんにお世話になってきました。

前日から雨が降り続いたことで流入河川からの水の流れによって、浅場の活性が上がると考え、8mラインに設置された鉄板ドームに入ることにしました。

今回のタックルは以下を選択。

リール:クリスティアCRT R+(外部電源ユニット装着)

穂先:クリスティア LTD AGS 速攻310

仕掛け:速攻夜光留5本 0.5号、鉄板フロロ5本 0.5号

オモリ:TGシンカー DR-R 4g

下針:D-MAX赤留金針0.5号

エサ:赤虫、ブドウ虫

その他:延長キット8㎝

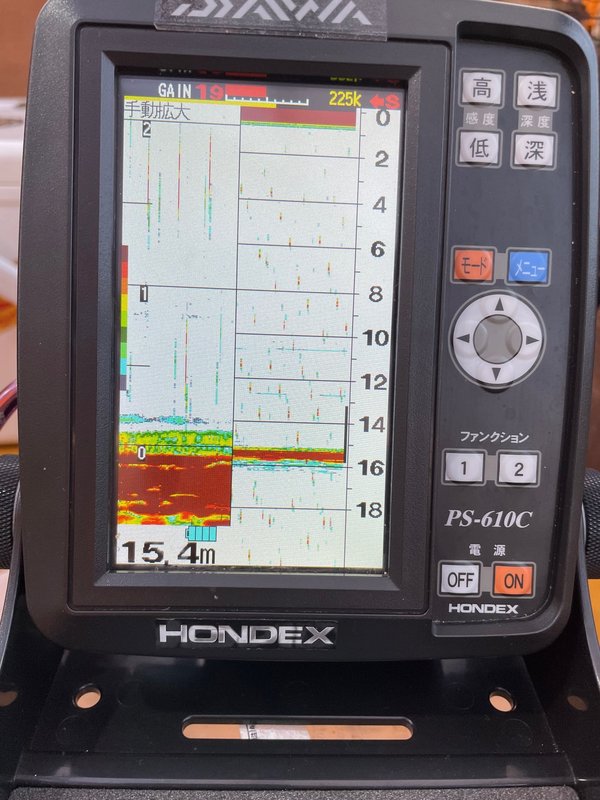

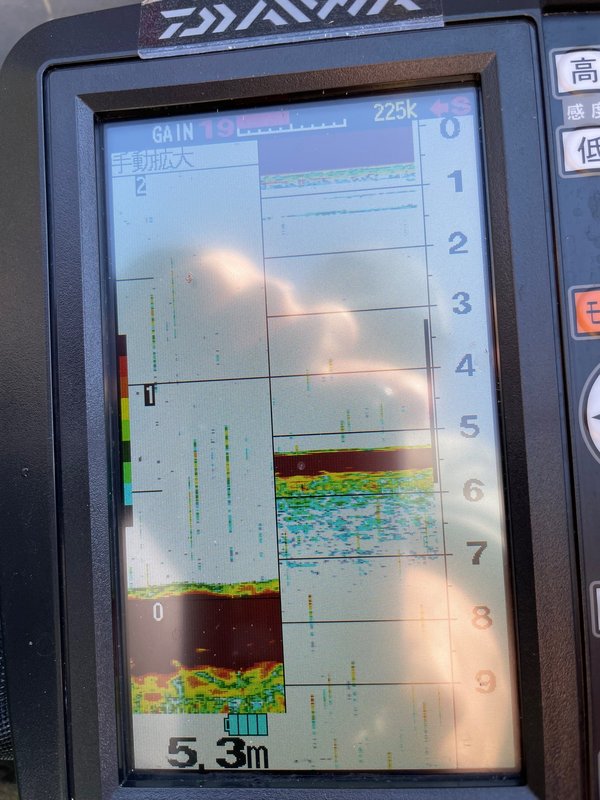

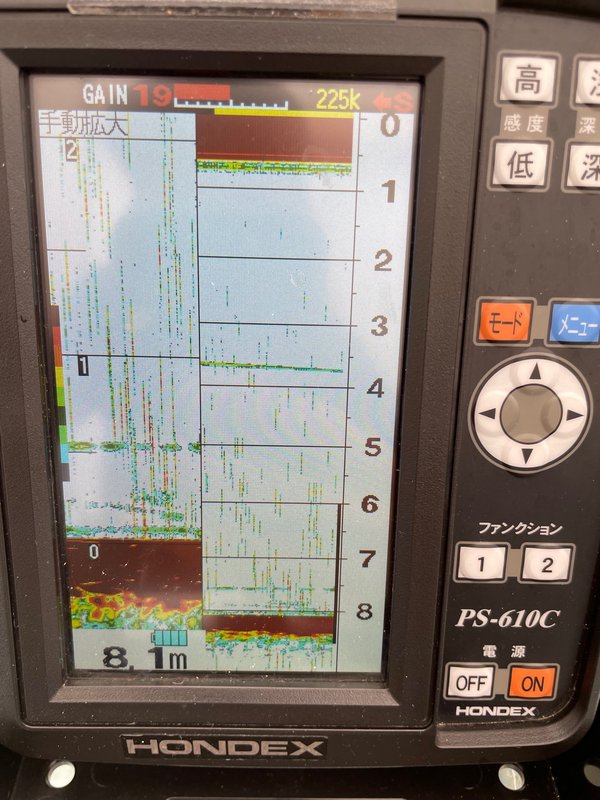

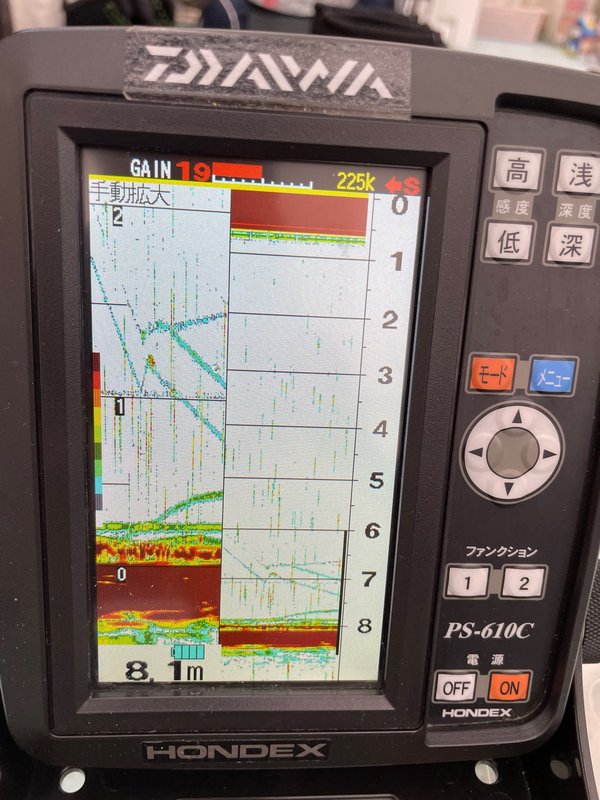

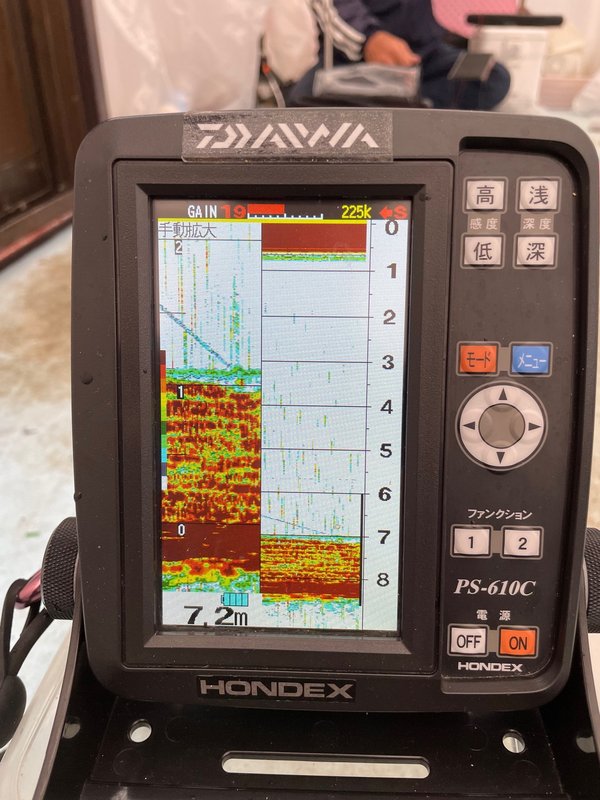

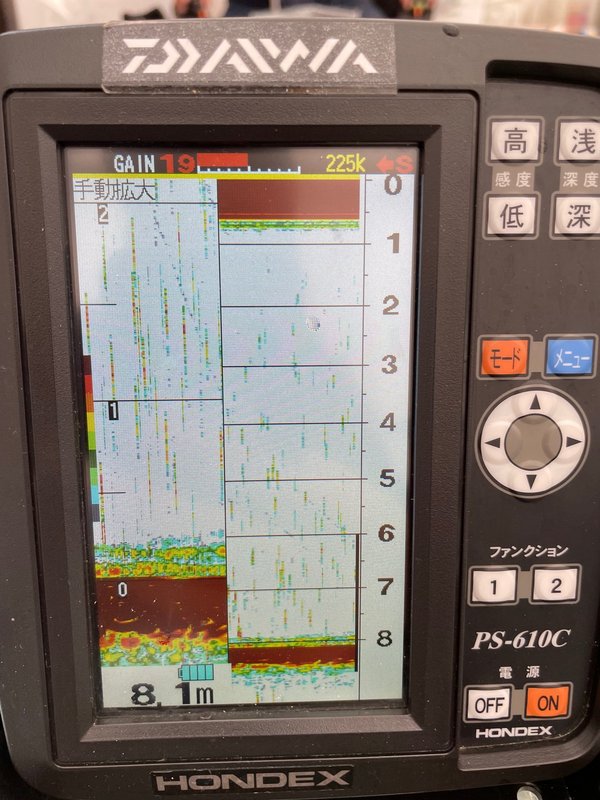

魚探をセットすると、朝はやはりあまり映らないようで、釣り座から少し離れたところにちょっとだけ反応があります。

このワカサギが実にクセ者で警戒心が強く、オモリが動くと全くアタリを出さなくなる状態でしたが、とあるパターンで入れ食いとなることも!(これについては、ブログ後半部分で記載します!)

そんな時はシルエットの小さいTGシンカー DR-Rを使い、リールをわずかに持ち上げるような誘いが効果的でしたよ~!

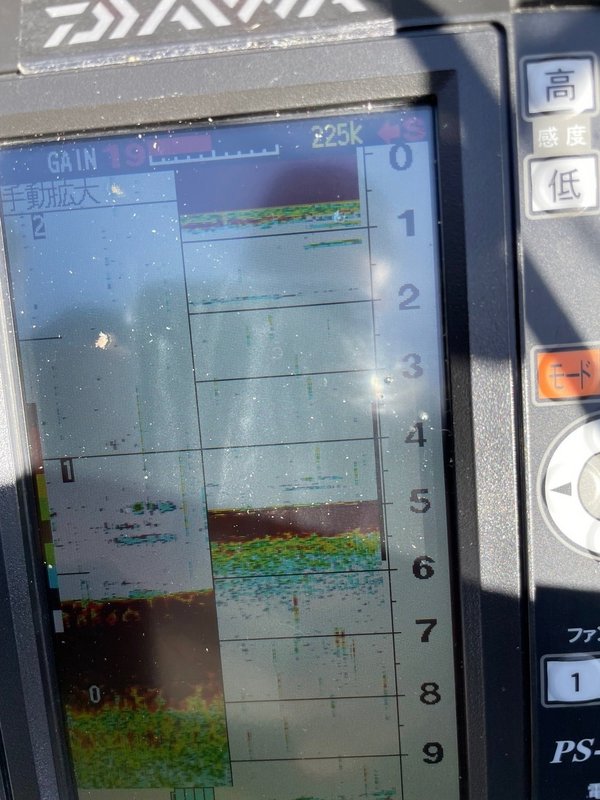

9時過ぎ頃から少し光が差し始め、ワカサギの活性も徐々に上がるも・・・やはり、オモリの動きを嫌っているよう。

そんな状況では、だんだん棚停止が効果を発揮!

Po1の最も遅いモードで、落ちパク状態になりました。

(だんだん棚停止の搭載されていないリールの場合は、棚の1m手前ぐらいから指でサミングしながらスローで落とすことでも対応できます。)

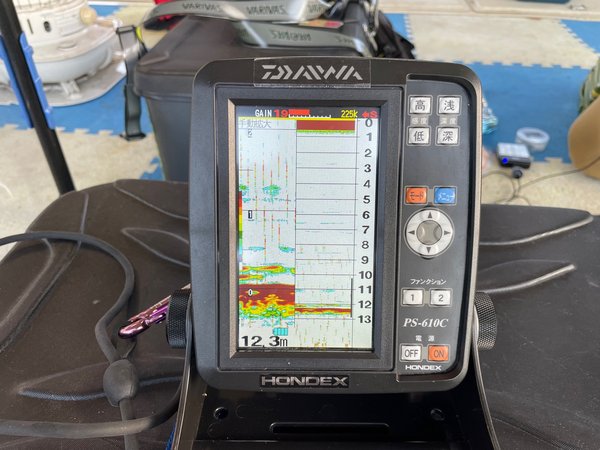

落ちてくるエサめがけて、ボトムからワカサギが上がってきていますね。

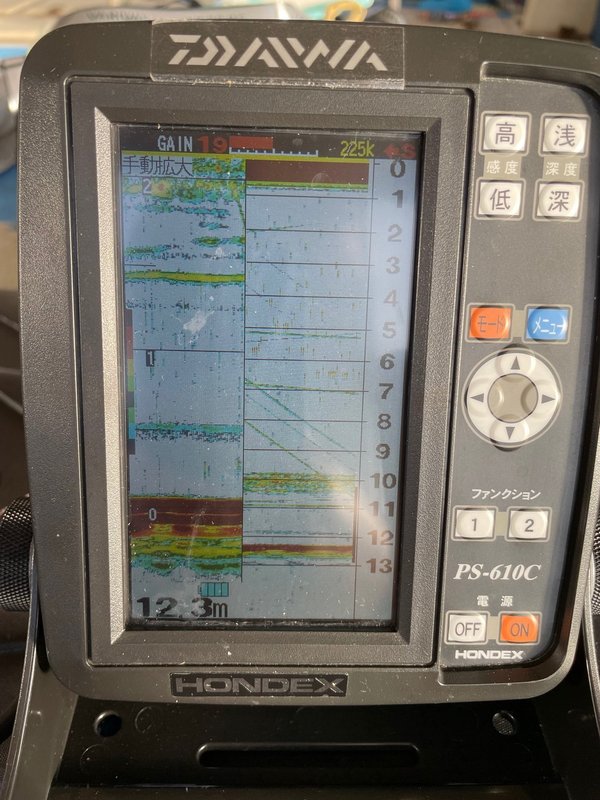

時にはこんな群れも入りましたが・・・イワナに追い掛け回されているようで、群れの先頭に仕掛けが合えば連れてくるものの、後が続かず、そのまま過ぎ去っていきました。

それでも、ボトム付近には安定してワカサギの回遊があったため、ポツポツと釣れ続き・・・

最終釣果は納得の556匹!

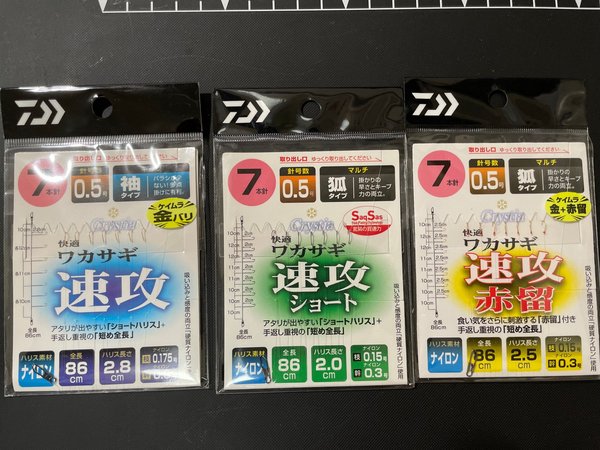

この日は暗い朝は夜光留、その後は速攻ショートの組み合わせが効果的でしたが・・・

実は、右側は鉄板フロロをほぼ一日通して使っていました。

さてさて、11月~12月前半にかけては桧原湖は全域でフォールターンオーバー真っ盛りとなり、釣果が伸びず苦戦しているアングラーも多いのではないでしょうか。

ターンオーバー時の食い渋り要因としては、①水の濁りでワカサギの活性が下がる、②水が濁っていてワカサギからエサが見えていない、ということが挙げられます。

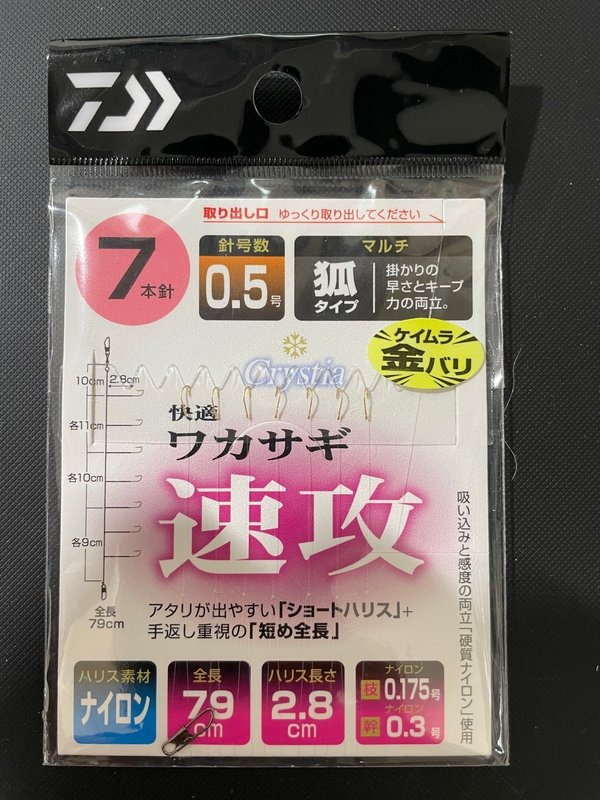

その対策としては、①匂いの強いエサ(赤虫、ブドウ虫など)を使うこと、②夜光留、ケイムラ留などの紫外線発光でアピール力の強い仕掛けを使うこと、が主でした。

(①の効果を高める意味では、ハリス間隔の狭い速攻7本針シリーズを用いるのがベストです。)

ただ、ターンオーバー対策として、今回の釣行でもう一つ発見がありました。

それは、波動で食わせるという視点。これはワカサギの捕食活動に着目したものです。

つまり、ワカサギの捕食活動は、①嗅覚、②視覚、③側線(魚が水圧や水流変化を感じ取る器官)の3要素から成り立っています。

前述のターンオーバー攻略は①嗅覚、②視覚の観点からのものですが、今回の釣行では③側線という観点から試してみました。

平たく言えば、仕掛けについたエサを、ワカサギのメインベイトであるプランクトン系の動きに似せるということです。

これが簡単にできるのが、鉄板フロロシリーズの仕掛けだったのです。

この仕掛け、フロロカーボンを使用した仕掛けの中では、3.5㎝という比較的短めのハリスとなっているため、水中ではハリスが幹糸に向かって垂れることなく、水中で「やじろべえ」のように斜めに垂れた状態となります。

これがかなりの好都合なんです。

ハリスに張りがあるおかげで、水中で一定ラインにエサを保つことができるため、リールを0.5㎝~1㎝くらい持ち上げるような小さな誘いを繰り返すことで、エサがプランクトン系と同じような波動を出すことができると考えています。(そのため、エサは白サシなどのサシ系を極小カットすることが重要です。)

実際に当日は、このパターンでダブル・トリプルといった入れ食いパターンになることも多く、朝のアタリが出にくい状況でも安定した釣果を上げることができていました。

おそらくこの釣り方は、ターンオーバー期にはもちろんのこと、氷上で釣り座にプランクトンが沢山見えるような状況下でも効果があるのではないか?と思われます。

現時点では不確定要素も多く、状況によっては全く効果がないものかもしれませんが、今後のターンオーバー攻略の糸口になるものかもしれません。

ぜひ、みなさんも試してみてはいかがでしょうか!?