例年ならピークを過ぎている赤城山の紅葉も何か今年は変で、色付きが良くないような気がします。

伊豆大島に大きな被害をもたらした台風のあと、湖の様子もかなり変わったかもしれないと思いつつ2013.10.19(土)赤城大沼のワカサギに会いに行きました。

山頂付近の道路の気温は5℃、厳冬期にはマイナス15℃くらいまで下がることもあるのでまだまだですが、ちょっと前まで真夏日だった平地の気温との変化は体に応えます。

おまけに湖畔へ下りていくと湖上は50m先も見えないくらいの霧、土産物店でボートも扱っているバンディ塩原で社長や女将さんと雑談しながら「どうしようかな・・・」と思っていると、他の常連さんが出て行くというので私も意を決して出て行くことにしました。

岸が見える位置をキープしながら霧の中に漕ぎ出していきました。

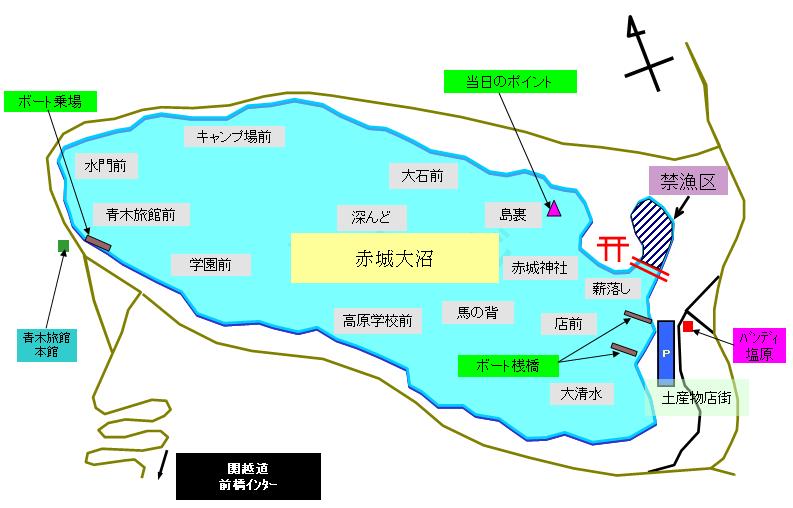

目的のポイントは「島裏」最近上向いてきているという情報と、以前氷上穴釣りで良い思いをしたことがあるので好きなポイントだということなのです。「島裏」はここです。

魚探で反応がある水深8㍍ほどのポイントでアンカーを降ろし、タックルの準備を始めました。

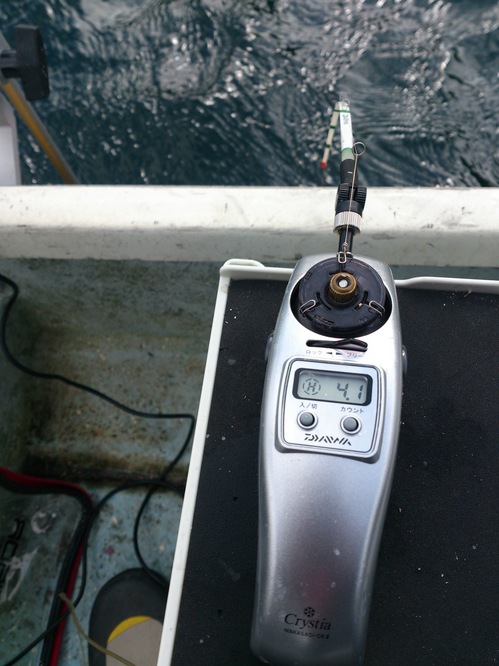

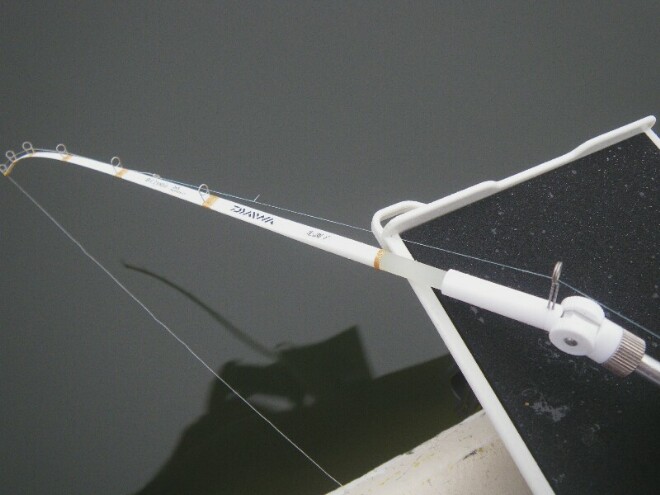

水温が13.9℃、もはやカラバリは使えないだろうと思って、クリスティアSRに穂先は先調子26Sを用意、仕掛けは2号キープ10本針を選択してエサは赤虫を付けました。

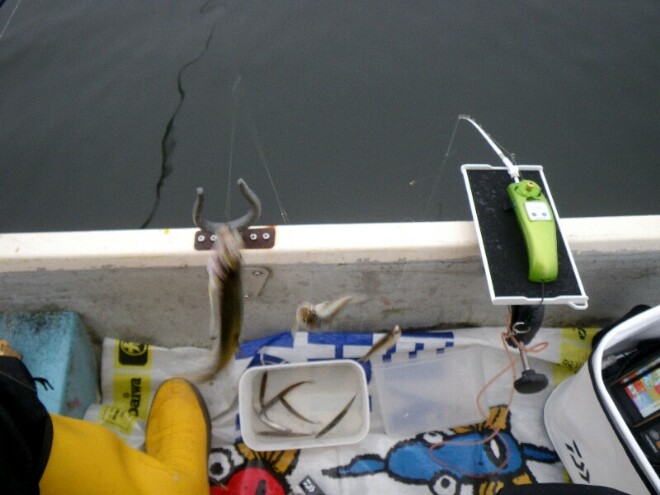

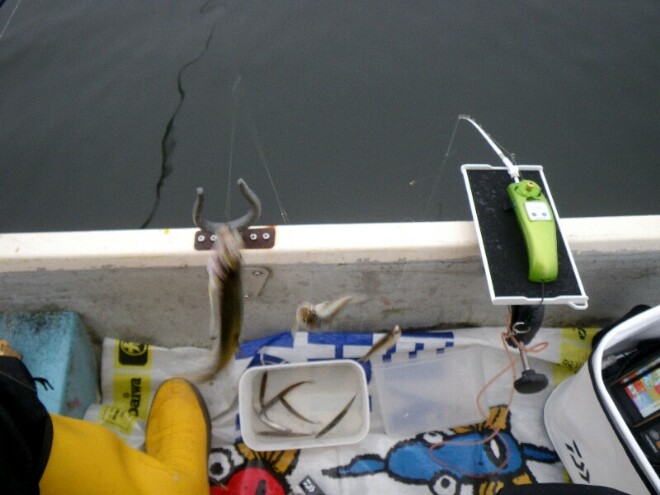

ワカサギのサイズはアベレージサイズが10~12㌢の2歳魚で時々7~8㌢の当歳魚が混じる程度、これが10本針に5匹も付いてくることもありましたが、クリスティアSRは難なく巻き上げることができました。この写真はあと2匹付いているのですが、画角に入りきれませんでした。

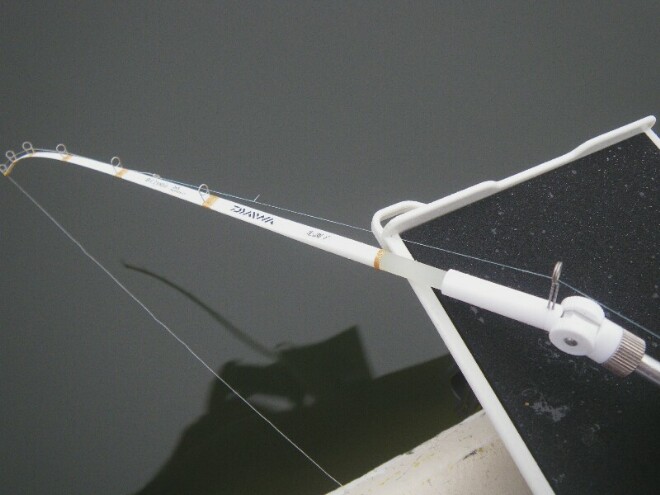

大きな群れが入った時のワカサギの泳層の幅が最大4㍍くらいあるので、もう一本の竿は2㍍の長竿を出して14本針、全長2㍍のティンセル付きカラバリ仕掛けを用意しました。群れがくるとこちらにも多点掛けでワカサギが釣れてきました。

その後も霧が出たり消えたり、雨もたまにパラつきます。

群れが来ればどちらの竿にもワカサギが鈴なりになりますが、群れがいなくなるとアタリがほとんどでなくなるので、クリスティアSRで底の居つきのワカサギをコツコツと拾う釣りをしてました。この動作が遠くにいるワカサギの群れを呼び寄せることになるのでしょう。

寒かったし、群れの入りも悪くなったので、12時に丁度150匹になったところで納竿しました。

この後の写真は編集過程で誤って削除してしまいましたので最終的な釣果写真がなくなってしまいました。

この写真は午前9時頃に1束に到達した時点のものです。

赤城大沼のワカサギのセシウム濃度はまだ若干規制値を上回っているので、自主規制としてワカサギの持ち出しは禁止されています。こんなに丸々と太った美味しそうなワカサギが食べられないのが残念ですが、釣りそのものは本当に楽しい時を過ごすことができました。

いずれ規制値を十分下回って、穴釣りのころには美味しい赤城のワカサギが食べられるようになることを期待しています。なお詳細は「週刊つりニュース」にも投稿しておきますのでご覧ください。