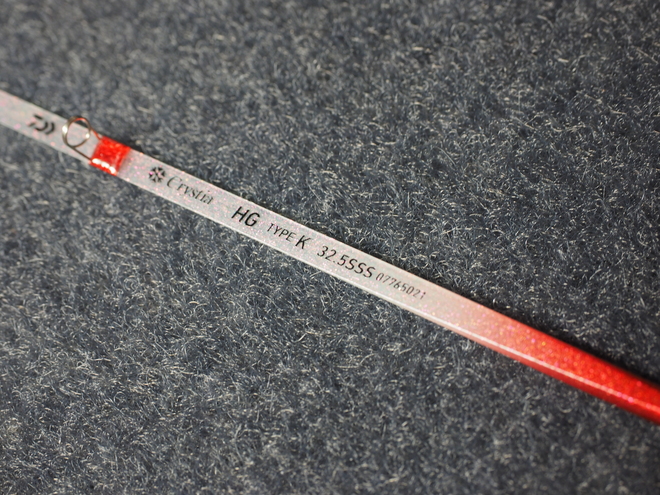

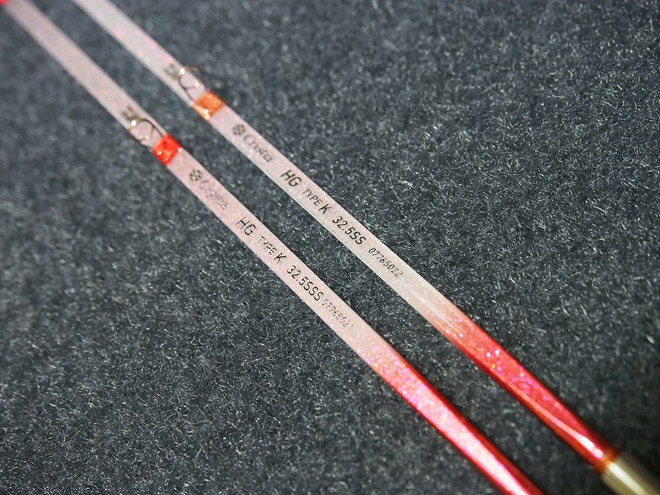

今回は、わたくしのこだわりが凝縮したNEWモデル穂先

「クリスティア ワカサギHG 32.5 SSS TYPE K」を徹底解説いたしましょう。

この穂先のコンセプトは『水中の情報をリアルに穂先に伝える』

これまで経験豊富な熟練したアングラーでなければ察することができなかった

『前アタリ』などの微細な穂先の動きを確認しやすくできればというのが目的です。

そして、大きいアタリは大きく表現し、小さいアタリは小さく表現する

ということも大切な点です。この課題をクリアするために必要なことはかなり繊細で

しなやかな高感度なトップを持っていることが絶対条件でした。

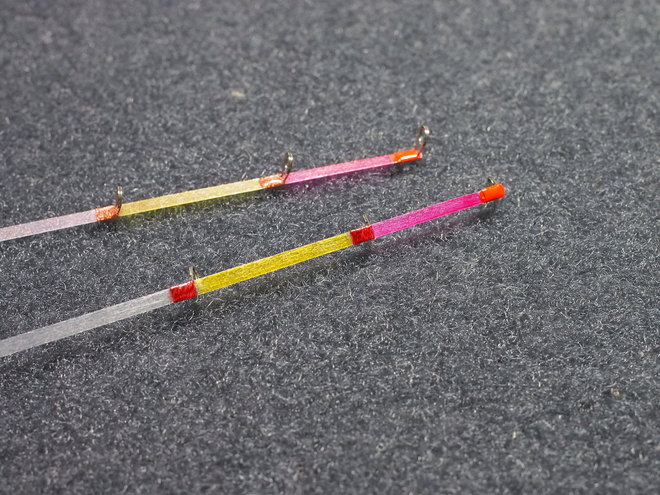

そして数多くのサンプルを作っていただきテストに入りました。

その中でひときわ目立っていた一本が現在のHG 32.5 SSS TYPE K

となったわけです。それはテスト前の段階では「これはダメかな~~~?」と、

思っていたモノでしたが、実際釣りしてみると・・・・・・・・・

メチャメチャ釣れる!いや、釣れてしまう!ちょっと不思議なくらい?

穂先に本アタリの前にある微細な動きや、誘いの途中にもたれかかるような動き、

いわゆる「前アタリ」と言われているがよく分かるものでした。

そしてアワセが利き、誘いの後のブレの収まる早さが非常に良かったところです。

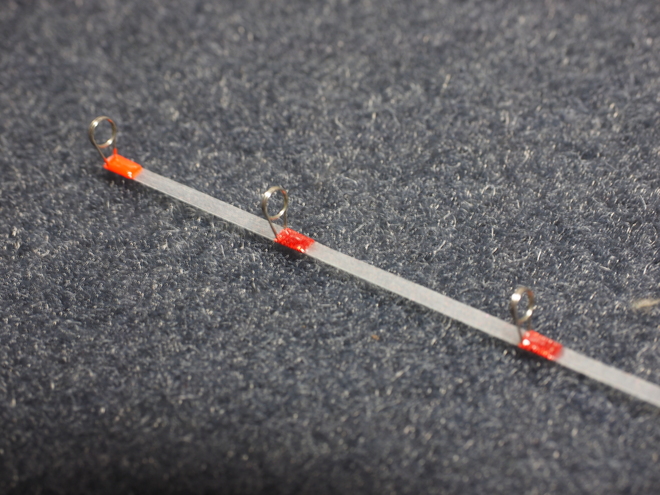

では、この穂先の特徴をご説明いたしましょう。

この穂先の調子は、いわゆる胴調子でありますが、その中でも極軟調子と呼ばれる

非常にしなやかなタイプであります。大方、この手のタイプはボヨンボヨンして

しまい、手の動きと穂先とトップ部の動きにタイムラグ生じやすくなりますが

この TYPE Kでは穂先全体を軽量化することによってシャキシャキした

操作感と、手の動きと穂先のトップ部とのタイムラグが少なくなります。

オモリ負荷は6gを基本としまして、

水深が浅い(2m~10m位)2g~5g

水深が深い(10m~15m位)5g~6g

水深がかなり深い(15m以上)6g~7.5g

食い渋りなら5g→4g→3g→2g と下げてみる

乗りが悪い時は少しずつ重くしていきます。

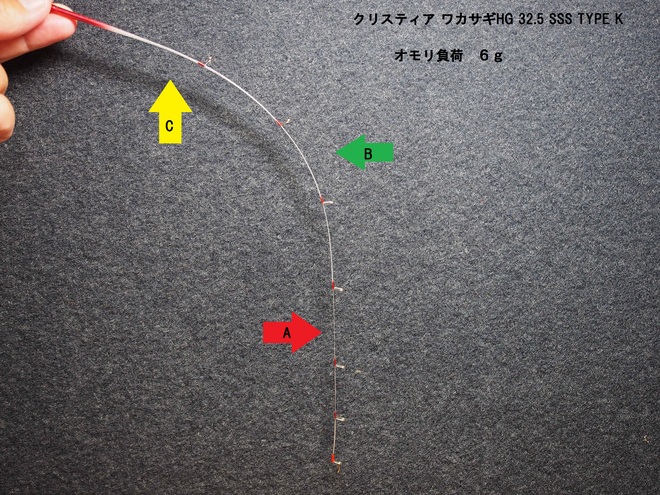

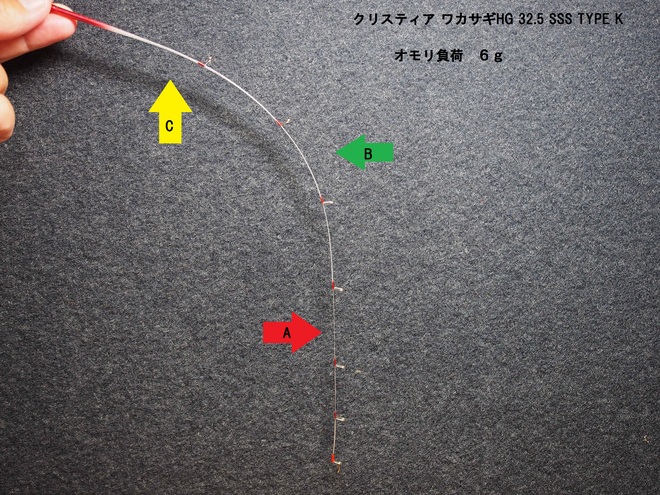

写真C部分(黄色矢印)は、元径4㎜と従来のモデルより細くして軽量化してあります。

しっかりした硬さを残すことでアワセと操作性をアップし微振動のブレを防ぎます。

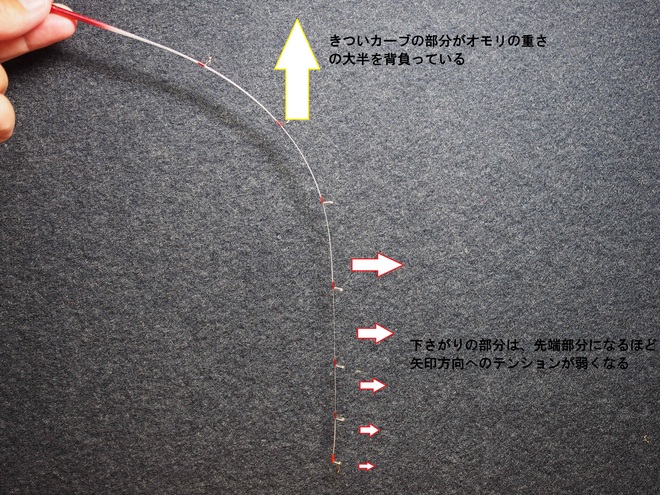

写真C部分~B部分(緑色矢印)が、オモリの負荷の大半を担います。繊細なトップを

生かすための大事なセクションで適度な粘りと張りがないといけません。この穂先は

SSSというクラスでありながら高負荷のオモリに対応できるのは、この部分がしっかり

していることがあげられます。

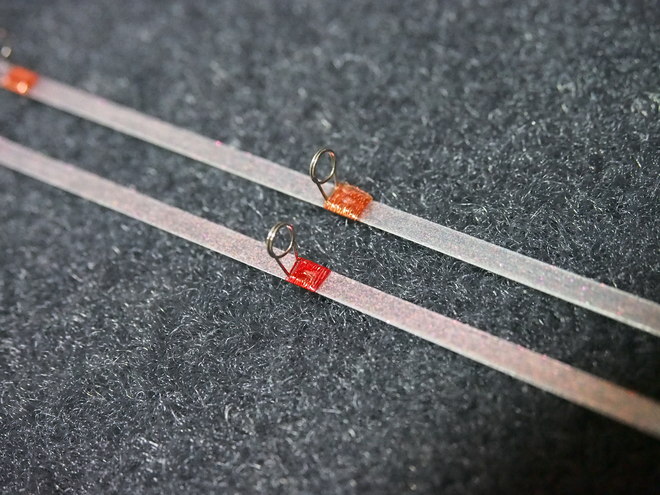

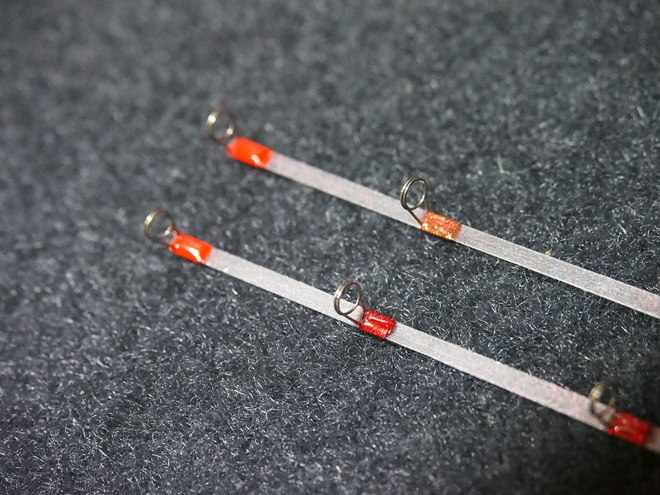

写真A部分(赤色矢印)がアタリ感度に大きく影響している部分で、

下側へ長く、しなやかに、軽くすることで微細な動きも捉えることができます。

長い下向きの部分は、一見役に立っていない感じがしますが僅かに上方へ戻ろうとする

テンションが掛かっているので、小さいアタリでも反応しやすくなります。

大方のアタリの仕組みは、

①魚がエサを食う

②魚が横へ動く

③エダスが張る

④幹糸に伝達

⑤オモリが揺れる

⑥穂先に伝達

という流れになります。

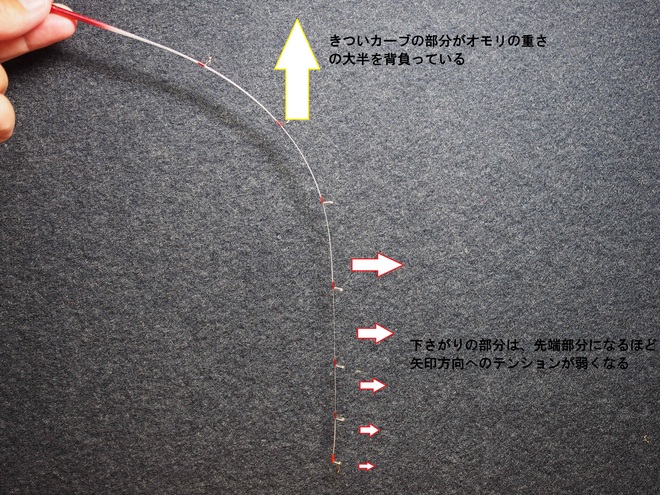

つまり、⑤の段階でオモリが早く動けばアタリが穂先に出やすいといことです。

また、細かいアタリを出す工夫としてはオモリを軽くすることが手段の一つとなります。

HG SSS TYPE K が比較的重めのオモリでもアタリ感度が優れているのは、オモリの

負荷を元部~カーブ部分で大半を負担することで、下さがりの部分へのオモリ負担を

減らすことができます。また、トップ部へいくほど復元しようとする力が弱くなるので

③~④の段階で感知することが可能になります。岩洞湖のような大型ワカサギ特有の

止まって喰う「居食い」は穂先がモゾモゾ動きますし、魚が仕掛けにぶつかった状態は

ピン!と一発動きます。小型ワカサギはチクチクと非常に細かく動き、下針に食った

時はツン!と、お辞儀してくれます。見分けるまで慣れが必要ですがリアルな状況を

穂先に再現していますので注意深く観察してください。

入れ食い時には不向きな穂先でありますが、プレッシャーの高い屋形・ドーム船

テントが乱立する氷上エリアなど、コンスタントに釣り上げたい時には絶対的な

穂先となりますので、ここぞ!と言う時にや、大会・竿頭狙いなどでも強力な味方

となってくれると思います。ぜひ、みなさまお試しください。

※この穂先は非常に繊細に作られております。通常の使用では問題ありませんが

トップの巻きこみや取り扱いには十分にお気を付けください。